学習院初等科

教育目標

真実を見分け、自分の考えを持つ子ども

〒160-0011 東京都新宿区若葉1-23-1

TEL:03-3355-2171 FAX:03-3355-2675

http://www.gakushuin.ac.jp/prim/

最寄駅●四ツ谷駅(JR、地下鉄丸ノ内線・南北線)より徒歩8分

日本の文化に思いやりの精神を学び、

自分を大切にし、人を尊重する人間性を培う

青空が広がる2020年1月、東京・四谷の学習院初等科キャンパスを訪問した。教室や廊下でいつも背筋の伸びた姿勢で折り目正しくあいさつしてくれる子どもたちが、朝の冷気をものともせず校庭を駆け回っていた。

早朝マラソン

強い心を育てる早朝マラソン

初等科の朝はクラブ活動の朝練から始まり、冬季時程では8時40分までに登校するきまりだ。8時10分からはグラウンドで10分間の早朝マラソンが行われる。

訪れた日は、4・5・6年生が走っていた。ハイスピードで飛ばす子もいれば、なかよし同士で並走している組もある。みんな、終盤はへとへとになりながらがんばっている。2か月間で山手線一周(校庭1周200m×172周)の完走をめざしている。

冬季時程の朝礼は8時40分から、晴れた日は校庭で行われる。その前の20分間は自由時間で、低学年も高学年も入り混じって遊ぶ。いくつものグループが、鬼ごっこに興じていた。逃げたり追ったり、正面玄関から緑地「近光園」のほうまで広く走り回っているが、ドッジボールをしている子にぶつからないようにたくみに周囲に気を配っている。

人工芝のコーナーでは高学年がゴムボールのミニ野球。全員がプレイに参加できるようにピッチャーを交代し合う。思いやりが感じられてすがすがしい。チャイムが流れると速やかに移動する子どもたちの切れ味よい動きも印象的だ。

さくらの時間

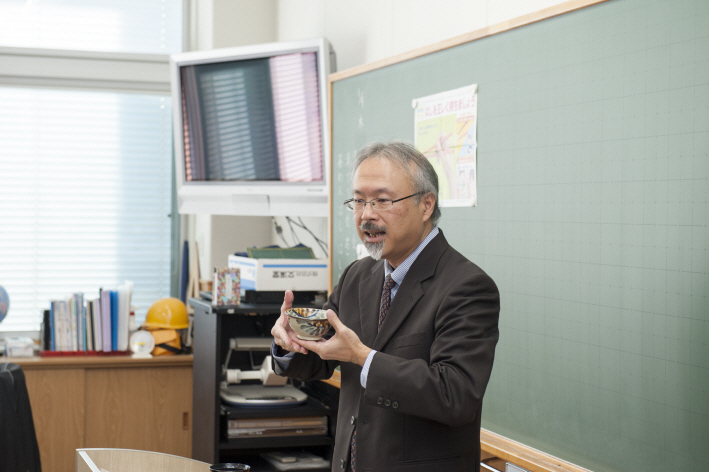

小笠原流に学ぶ日本の心

3年生はこの日、「さくらの時間」に学習院の卒業生である小笠原流礼法総師範の柴崎直人氏を迎えていた。総合的な学習の時間「さくら」は日本文化が主要テーマの一つだ。知識や体験を通して日本で培われてきた精神を学んでいる。

午前中に柴崎氏が各クラスを回って、「お箸の持ち方」を講義。お箸の下の1本の持ち方、上の1本の持ち方、2本一緒に持って動かす練習方法、お茶碗を扱う右手左手の使い方など、指導は至って具体的だ。そのうえで、その理由について柴崎氏は、「もし食事中にお箸を取り落してしまったら、その場にいる人に気をつかわせてしまい、食事の雰囲気を台無しにしてしまうでしょう。そうならないために、小笠原流ではこういうお箸の持ち方をするのです。落としたら自分が恥ずかしい思いをするからではないのです」と子どもたちに話す。

子どもたちは2年生のときは、柴崎先生に「あいさつ」の授業を受けている。

1年前は、「なぜ私たちはあいさつをするのでしょう。相手の人を大事に思っていることを表すためにあいさつをするのです」と話されたという。作法を通して、日本の伝統文化に息づく思いやりの精神を学んでいる。

なわとびの練習

国際交流を意識した英語の授業

英語教室では6年西組の授業。この日は子どもたちが、先生と1対1でテストを受ける日だ。通常、英語の授業は3・4年生が週1時間、5・6年生が週2時間、英語母語話者教員1名、専科教員2名による、クラスを半分にした少人数での指導が行われている。授業は基礎的な学びを大切にしており、1対1のテストも正しく理解できているかを確認するためのものだ。

そこへ、たまたま学習院女子高等科に短期留学中のオーストラリア・メルボルンのメソジストレディースカレッジ(MLC)等の生徒3人が訪問してきた。テストの順番を待つ間、子どもたちは物おじする様子も気負いもなく、高校生と活発に対話を楽しんでいる。

毎学期末に行う英語でのプレゼンテーションの訓練や、2019年の秋にMLCの小学生17人が2日間、初等科の授業に参加し、全学年と交流した経験が生きているようだ。

School Data

| 設立年 | 1877年 |

|---|---|

| 学制 | 共学(男女比1:1) |

| 系列校 | 学習院大学、女子大学、中等科、高等科、女子中・高等科、幼稚園 |

| 児童数 | 1学年136名(34名×4クラス) |

| 教員数 | 常勤41名、非常勤8名 |

| 授業日 | 週5日制 |

| 学期 | 3学期制 |

| 昼食 | 給食/月1回お弁当の日 |

| 初年度費用 | 1,532,000円(2020年度) |

| 進路 | ほとんどの児童が学習院中等科・学習院女子中等科に進学 |

| 学校説明会 | 2020年5月9日(土)(中止) 学校案内配布については、HPをご覧ください。 |

| 入試説明会 | 2020年9月12日(土)目白 HPでご確認ください。 |

※上記は2020年5月時点(冊子「スクールダイヤモンド2020年春号」)での情報です。

最新情報は各校のホームページ等でご確認ください。

http://www.gakushuin.ac.jp/prim/

アーカイブ

- 学校Webサイト(五十音順)