朝ご飯が学力と体力を引き上げる

「早起き・朝ご飯・早寝」と、相模女子大学の堤ちはる教授は提唱する。「早寝・早起き・朝ご飯に比べると語呂は少し悪いけれど、無理にでも子どもを早起きさせて、しっかり朝ご飯を食べさせれば、午前中から体も脳も活発に働き、昼食も十分食べて、午後も元気いっぱい活動する。そうなれば疲れて夜更かしなどできません」。この堤教授の論を裏付ける、朝食の重要性を示す調査結果の一端を紹介しよう。

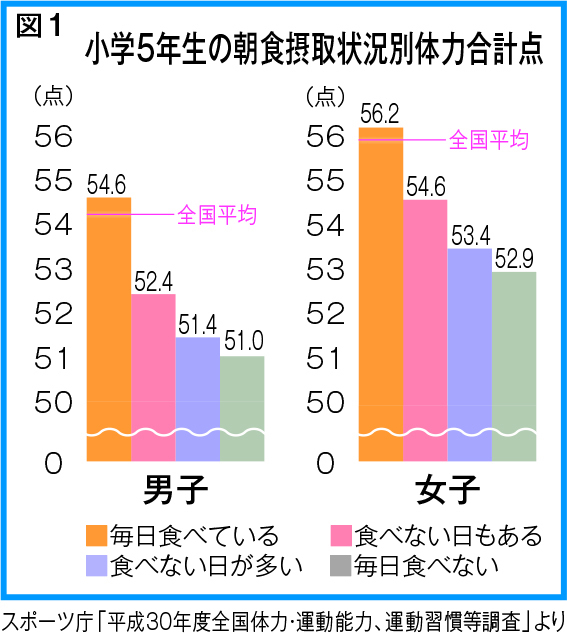

朝ご飯を食べると食べないでは、体力に差

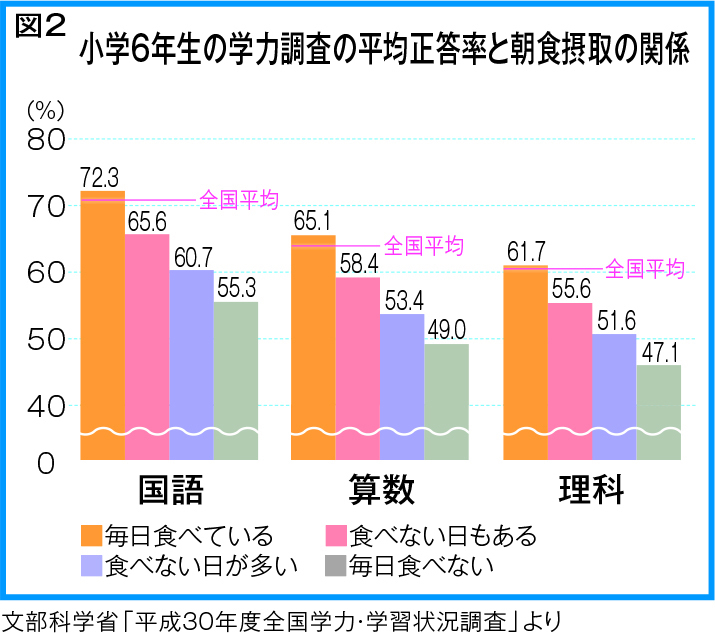

朝ご飯を食べる子どもは学力調査の正答率が高い

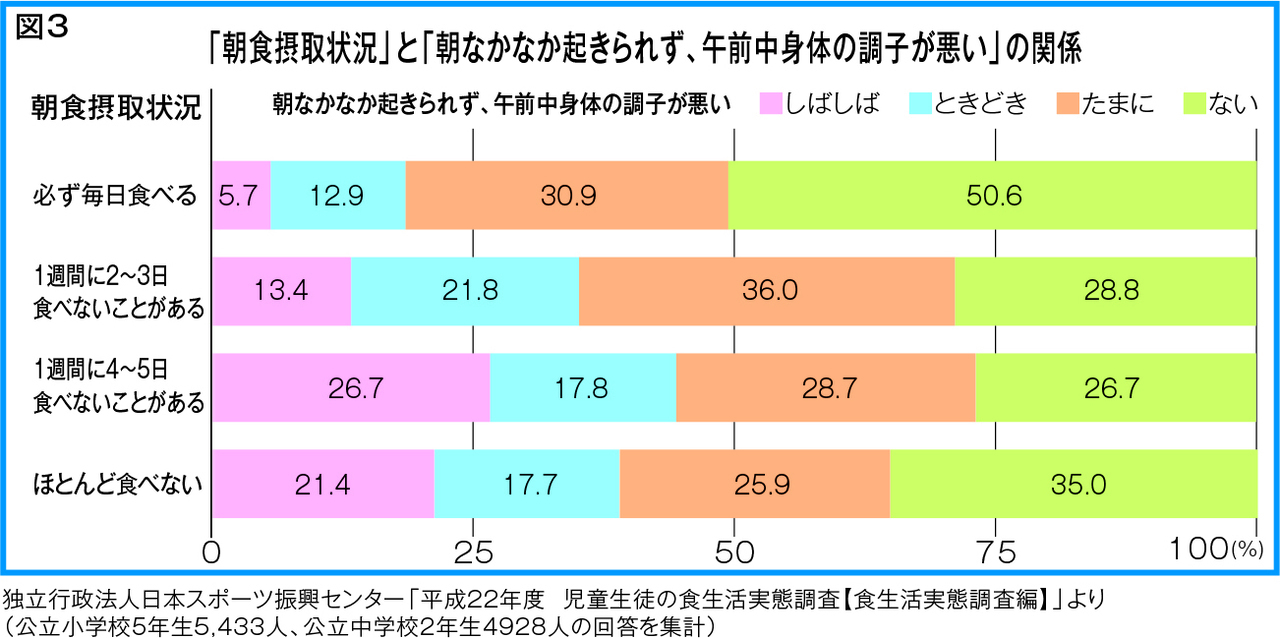

朝ご飯を食べる子どもは午前中から元気

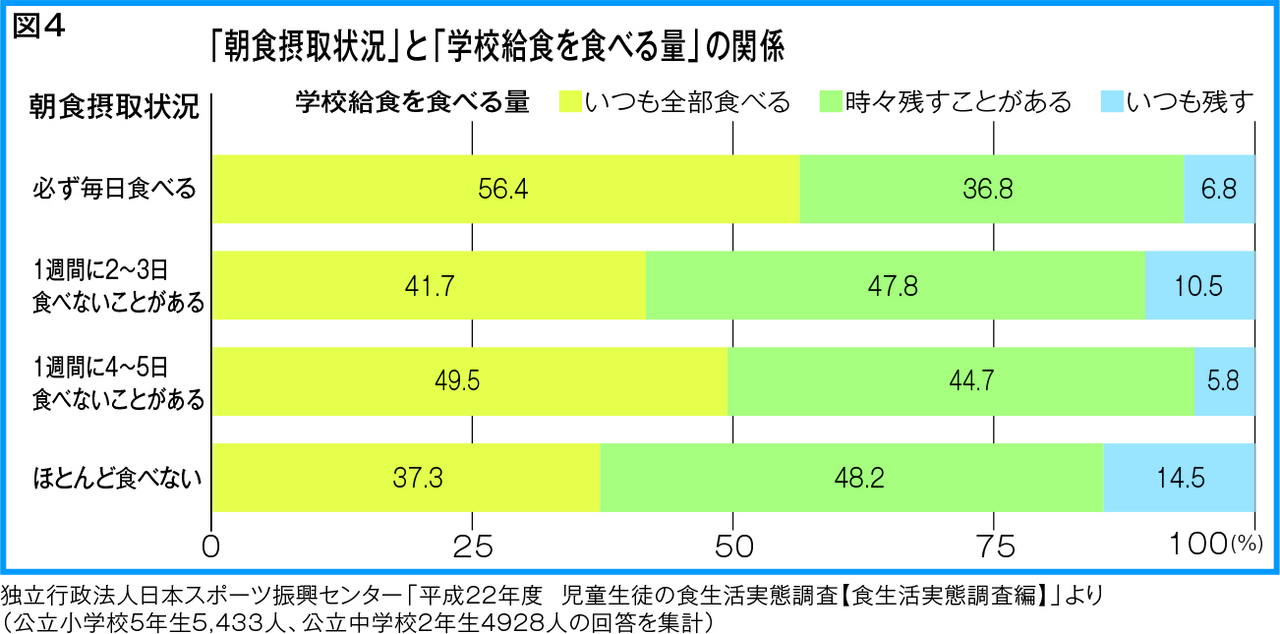

朝食を食べない子どもは給食を残す

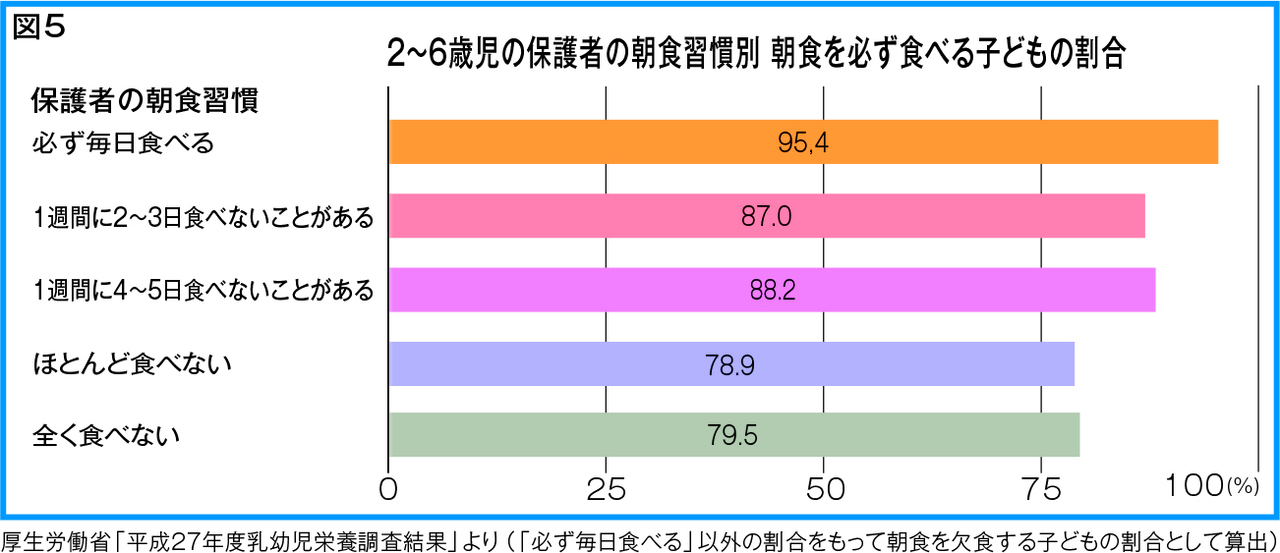

保護者が食べれば子どもも食べる

冊子「スクールダイヤモンド2019年春号」より

- 学校Webサイト(五十音順)