グローバル化が進むなかでこそ

豊かな感性が求められる

世界の変化が著しい今、教育も転換期を迎えている。

体験活動を重視し、子どもたちが五感を通して受け止めた刺激が、

意欲となって豊かな人間性や自ら考える力をつける。

いわゆる主要5教科と呼ばれる教科による学力だけでなく、

音楽、美術、演劇、スポーツ等の重要性がクローズアップされている。

日本感性教育学会会長 森山賢一氏に、子ども時代に感性を育むことの大切さを聞いた。

次の特集の「風のミュージアム」訪問記とあわせて子ども時代の体験や学びのあり方を考えたい。

これからの社会には感性を豊かにすることこそ必要・・・ 森山賢一

感性は五感に響く体験から育つ

森山賢一(もりやま けんいち)

玉川大学教師教育リサーチセンター長/同大学院教育学研究科教授/博士(人間科学)、独立行政法人教職員支援機構特任フェロー、東京都町田市教育委員ほか多数機関で活動。教育実践学会会長、日本感性教育学会会長等就任。

感性を育むというと、多くの方は音楽や美術を鑑賞することだと考えるかもしれません。しかし、感性というからには、視覚・聴覚・触覚・味覚・嗅覚の五感に訴えかけられた体験がベースになって育まれるものです。芸術に触れることはもちろん、学校教育、家庭教育、さらには地域での社会体験なども含めた場で、言葉や体や行動や、時にはその場にいる人が発する雰囲気からも感性は育まれていきます。感性を育てる場は非常に広いのです。

最近よく使われている言葉に、アクティブ・ラーニングや体験学習というものがあります。これも、感性を育てる方法の1つです。

アクティブ・ラーニングはもともと、大学教育を受動的な講義から能動的な学修の仕方に転換するべきだという流れから使われ始めた言葉ですが、今では小学校や中学校の授業でも取り入れられ始めています。アクティブという言葉から、グループ学習や学校外での学習と勘違いされそうですが、アクティブ・ラーニングは子ども自身が考え、行動し、課題に取り組む力をつける学習の仕方を指します。

アクティブ・ラーニングも体験学習も、今まで教室で、教師主導で行われてきた授業のように知識だけをつけるのではなく、子どもの興味や関心を中心に置いているところが、従来の教育とは異なります。

こうした子ども中心の教育は、初めて行われるものではありません。実は過去において、日本でも行われていたことがあります。

知識優先と子ども中心の教育で揺れる

その最初は、明治時代後半から大正時代にかけての期間です。1871(明治4)年に文部省ができ、翌年に学制が発布され、全国に小学校ができて教育システムが完成していったのですが、いっぺんに始動した結果として、画一的に読み書きそろばんを教えるといった教育に陥りがちになりました。

そこで、これでは本当の意味での教育ができないという声が上がり、子どもを中心にした教育を行うべきだという考え方が生まれました。知識優先ではなく、子どもが自発的に学習できるような教育が大切だという主張です。ここから、子どもの自発的な活動や感性、心を大切にする、自由主義教育を標榜する私立学校が生まれました。この時期の教育を、教育学の研究では大正自由主義教育、あるいは第一次教育運動と呼びます。

しかし、これは非常に短期間で終わってしまいました。というのも、私立学校ということで全国に普及する力がなかったことに加え、昭和に入ると軍国主義が台頭し、残念なことにトーンダウンせざるを得なくなったのです。

次に子どもを中心にした教育が始まったのは、1945(昭和20)年の第二次大戦終戦後です。

1947(昭和22)年は戦後の教育がスタートした年でした。教育基本法が制定され、「学校教育法」、「社会教育法」、「教育委員会法」などの立法によってようやく戦後の教育体制の基本が定まり、時を同じくして学習指導要領試案も発表されました。この学習指導要領試案は、戦前の教育とはまったく逆の視点を示していました。あくまでも中心にいるのは子どもで、教育に関わる者は、子どもたちが中心だというスタンスで見守るべきだというものでした。戦前は「子どもは先生のいわれた通りに学びなさい」という教育でしたから、これはコペルニクス的展開といえるでしょう。

例えば、理科の授業では先生が化学式を黒板に書けばそれで終わってしまいますが、実験してみるとどうでしょう。子どもたちは科学反応を自分の目で確かめて驚いたり、なぜだろうと疑問をもったりします。このように、子どもに体験させ、感性に訴えることで、本当の意味での学習ができます。こうした体験を重視した教育を経験主義教育といいます。そして、戦後のこの時期を第二次新教育運動ということもあります。アメリカからの押しつけだったといえばそうかもしれませんが、日本人にはそれを受け入れる経験も過去にあったわけです。

戦後から現在まで、日本教育は振り子のように大きく揺れ続けてきました。「子どもが中心で、体験が大事だ」となると、「それでは学力が低下する」という声が大きくなるのです。

国際化の波に教育も方向性を見定める

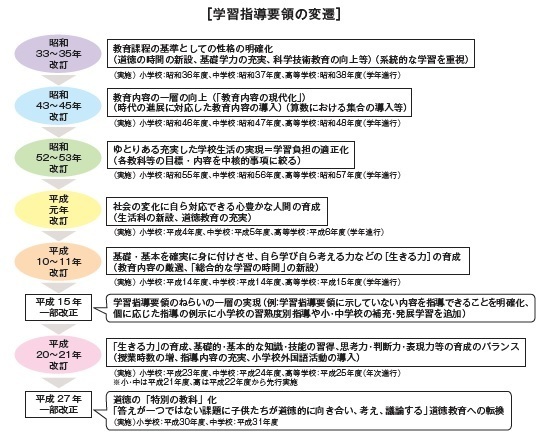

こうした日本の教育も、時代が平成に入ると「総合的な学習の時間」の新設や「生きる力」の育成が学習指導要領に示され、大きく変わってきました。

その要因の1つは、世界的に進められているPISA(ピサ、OECD生徒の学習到達度調査)やTIMSS(ティムズ、国際数学・理科教育動向調査)を重視するようになってきたことが挙げられます。それは、日本の子どもたちは知識はあるけれども、知識を応用した思考が必要な問題に弱いというものです。これだけグローバル化してくると、もう日本だけで通用する学力の考え方では行き詰まってきます。

この問題を受け、2017(平成29)年に学習指導要領が改訂されました。まさにこの問題を解決すべく、思考力や判断力、批判力といった総合的な思考や学力を教育していかなければならないと、方針が変わってきたのです。つまり、子ども中心の教育に戻ってきたというわけです。

当然、今までとは授業の仕方も変わりますし、子ども観も変わらざるを得ないでしょう。体験を通して、あるいは五感に訴えることを通して、知識や技能を高めていくという方向に進んでいるといえます。

「学んだ力」から「学ぶ力」へ

アクティブ・ラーニングは今後、全国の小学校や中学校で授業改革の大きな柱として推進されます。

そうなると、今までの授業と目指すところが違ってきます。内容は大きく変わらなくても、教え方が変わっていくのです。

例えば、学力をどう捉えるかです。単純に「学んだ」力だと考える人もいるでしょう。ただし、受け身で学んだことによって得られたものは知識と理論です。これだけでよいのでしょうか。これでは、今までの教育と同じです。

これからは自ら「学ぶ」力が必要になります。自分が知りたいと思ったことは、友だちに聞いたり、先生に聞いたり、辞書で調べたりする問題解決的な力です。これも学力です。先生が教えるだけの授業では、知識の量は増えるかもしれませんが、それ以上の発展は望めません。学ぶ力、いわゆる学び方とスキルによって、知識や技能はどんどん上がります。その意味でも、学ぶ力は非常に重要です。

ここでポイントとなるのは、現在は時間の流れが早くなってきていることです。「十年一昔」という言葉がありますが、今では「五年一昔」、いや「三年一昔」ではないか、「十年一昔」は死語だという人もいるほどです。確かに、私が学生時代は携帯電話を持っている人は特別な人でした。友人が「将来は携帯電話が持てるようになりたい」といっているのを聞いて、私は高い望みに「すごいな」と思ったものです。それがどうでしょう。今や、小学生がスマートフォンを持つ時代です。

このように、モノそのものや、その価値などは、「時代」とともに急激に変わってしまうのです。学校で学んだ知識も時間の経過とともに老朽化してしまいます。学校で教わったことだけでは、社会では生きていけないのです。ということは、自分でどんどん新しくしていかなければなりません。その意味でも、スキルは非常に重要になってきます。21世紀以降のこれから活躍する世代にとっては、知識と技能だけでは、力にならない。これは国もわかっていて、抜本的な改革を進めているのです。

学ぼうとする意欲を育む

「学んだ力」「学ぶ力」の次は、「学ぼうとする力」です。子どもに「勉強しろ、勉強しろ」といってもなかなかやるものではありません。子ども自身が意欲をもって取り組む機会や場を与えないと、学力の向上は望めないと私は考えています。意欲は学力ではないという人もいますが、私は意欲があればその力は最終的に知識や技能、スキルにつながっていくと考えます。子どもは純粋ですから、やりたいことは本当に一生懸命やります。そうした意欲、関心、態度は学力のなかで一定の位置を占めるべきなのです。

学力は狭い意味で捉えればテストの点数で測るものになってしまいます。しかし、国も今回の改訂で、そればかりではないといっているのです。関心や意欲、一生懸命に取り組む態度までをも含めて学力として捉えなければならないのではないでしょうか。

具体的な例を挙げてみましょう。

学校で朝顔を育てることがあります。これは理科の勉強だと考えてもよいのですが、そればかりではない要素があります。水やりをして、肥料をやってと、計画的に育てていれば、きれいな花が咲きますが、手抜きをするとしおれてしまう。ここから子どもたちは達成感や成就感を得ることができます。一方、台風で朝顔が折れてしまった。それも自分の朝顔だけがダメになっているということがあるかもしれません。そのとき子どもは、育て方を守って世話をしていても、予定通りにいかないことがあるという予定性を外れた意外性に気づきます。そうやって視野が広がっていくのです。

このように、子どもたちは朝顔の観察をしようという理科の内容だけでない、もっと別の目的を実現しています。そういう学びが、学力の総体としての力を育てていくのです。自分で考えていくなかから、本当の意味での学力は身についていきます。これが大切なのだと思います。

先生が子どもをトレーニングするといった従来の教育では、子どもの学んだ力、学ぶ力、学ぼうとする力に訴えることはできないように思います。子どもの五感や体験に訴える必要があるでしょう。

学習指導要領のなかにも「感性を育み」という言葉が出てきます。教えるのではなく育む。ですから、子どもの感性を豊かにするためには先生の感性も豊かでなければ、成立しません。そうした点も、今後の課題になるのではないでしょうか。

多様性のなかで育まれる感性

家庭にも視点を移してみましょう。

どうしても親は自分の価値観で子どもを見て、判断しがちです。しかし、家庭でも2つの目を持ち合わせる必要があるのではないかと私は思います。

1つは主観的に見る目、もう1つは客観的に見る目です。

わかりやすくいえば、わが子をほかの子どもと比べて見ない、わが子だけを見るのが主観的な目。逆に、子どもを社会的、相対的に見るのが客観的な目です。スイスの教育者ペスタロッチは「母の目」「父の目」という言葉を使っています。この場合、父の目は厳格とか厳しいという意味ではなく、社会的という意味です。

例えばテストで30点を取ってきた。そのあとのテストでは40点になった。しかし、平均点も10点上がっていた。そうしたとき、「10点上がったね」と主観的に見る目もあれば、「平均点も上がっているのだから、努力してないということ」と客観的に見ることもできます。どちらの声掛けをするかは別として、その2つの見方が親にも必要だと思います。どちらかに偏っては、バランスに欠けてしまいます。

比べて見ないという主観的な目は、子どもにとっては後ろ盾になるものです。それは親の役割でもあります。そもそも、あれこれ文句をいうのも、自分の子どもが可愛いからです。主観的な目が欠如していると、子どもは拠り所をなくしてしまい、親を信頼できなくなります。

感性は多様性のなかにあるものですから、単純になればなるほど豊かに育むことから遠ざかってしまいます。豊かな感性は豊かな人間関係、豊かな場で形づくられるものです。親、兄弟、祖父母の関係はもちろん、学校、友達のつながりがますます重要な意味をもってくるのではないでしょうか。

冊子「スクールダイヤモンド2018年春号」より

- 学校Webサイト(五十音順)