成蹊小学校

教育理念

個性の尊重・品性の陶冶・勤労の実践・師弟の心の共鳴・自奮自発の精神の涵養

〒180-8633 東京都武蔵野市吉祥寺北町3-3-1

Tel:0422-37-3839 Fax:0422-37-3861

http://elementary.seikei.ac.jp/

最寄駅●吉祥寺駅(JR中央線・総武線〈東京メトロ東西線〉、京王井の頭線) より徒歩約15分、バスで約5分

めぐまれた環境でのびのびと体を鍛え 「凝念」で心を整え、自分を見つめる 「動」と「静」が響き合う充実の学校生活

荻野雅校長

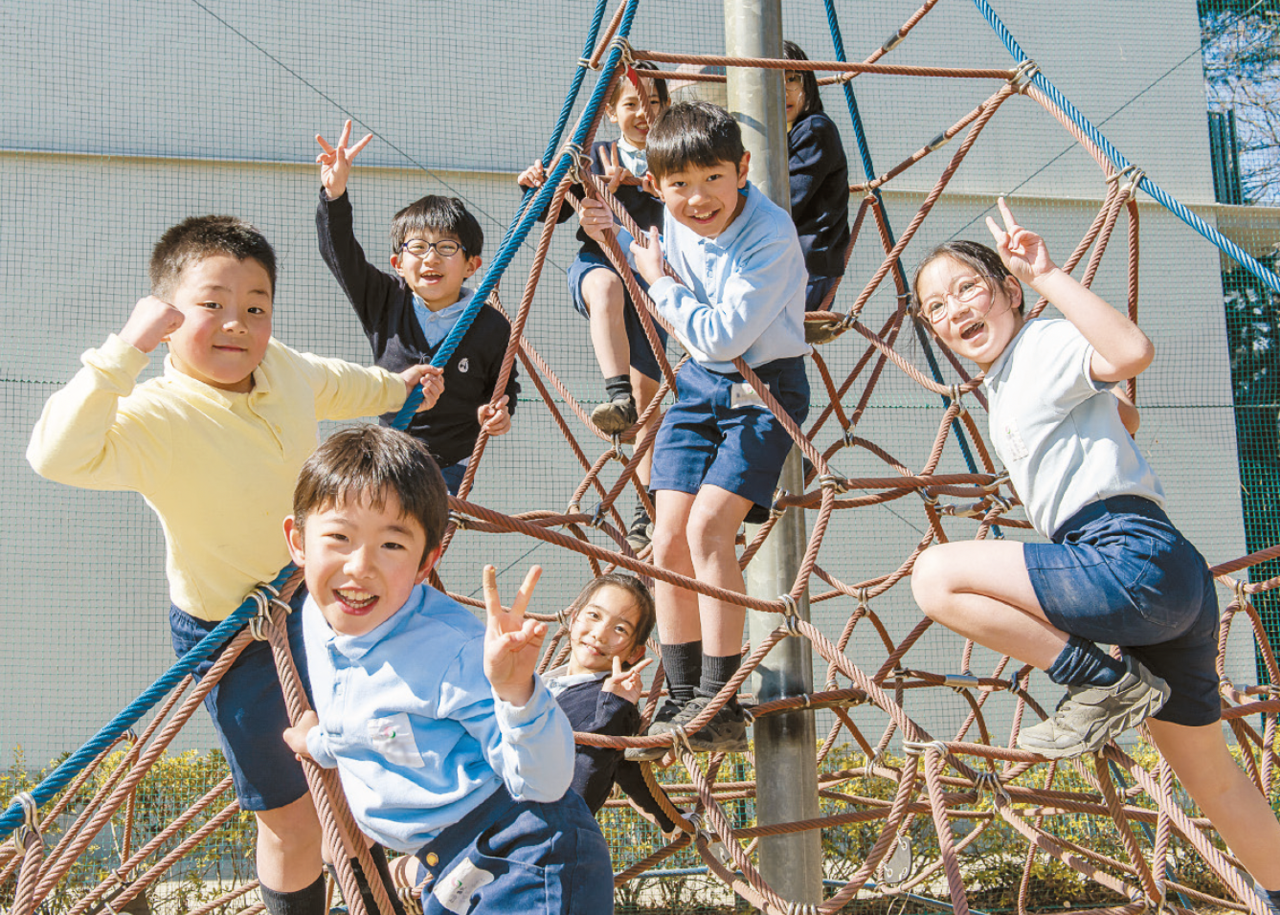

土のグラウンドでのびのび遊ぶ

緑あふれる武蔵野の地に佇む成蹊小学校。1915年に教育者・中村春二によって設立されたこの学校は、一世紀以上にわたり「師弟同行」の精神を大切にしてきた。教師と生徒がともに行動し、互いに学び合う環境の中で、子どもたちは日々、心と体を鍛えている。

校内に一歩足を踏み入れると、制服から校内着に着替えた子どもたちが元気いっぱいに遊んでいる。低学年も高学年も分け隔てなく土のグラウンドで思い切り体を動かす姿は、成蹊小学校ならではの光景だ。

「成蹊の子どもたちは、教室よりも校庭やグラウンドにいる時間の方が長いかもしれません。学びとは、机に座って知識を得るだけでなく、体を使い、五感を通じて実感することも大切です。私たちは、子どもたちが自由に動き回れる環境を整え、自然の中でのびのびと成長できるよう心がけています」と荻野雅校長は語る。

子どもたちが元気にかけ回るグラウンドには、きめ細やかな土が敷き詰められている。近年、人工芝や舗装された校庭を採用する学校が増えているが、成蹊では土にこだわり続けている。

「土のグラウンドは、人工芝や舗装された校庭と違い、子どもたちが直接地面の温かさや冷たさ、凹凸を感じることができます。運動会では裸足で競技をしたり、組体操なども行ったりするため、適度な柔らかさがあり、安全に走り回れる土は、どうしても譲れない部分です」と荻野校長。

アスレチック遊具のあるトンネル山グラウンドは、低学年の子どもたちに特に人気のある遊び場だ。放課後は教員も外に出て、一緒になって遊ぶ。夢中になって遊ぶなかで、ときには転んだり、ぶつかって言い合いになったりすることもあるが、そんな小さな困難を乗り越える経験が、将来大きな困難に立ち向かう勇気を育むのだ。

仲間との絆を育むドッジボール大会

成蹊小学校では、1975年から始まった伝統あるドッジボール大会が、毎年熱気あふれる中で開催される。

体育館にはクラス対抗戦に臨む低学年の子どもたちが集まり、一斉にボールを追いかける。必死に逃げたり、勇気を出してボールをキャッチしたりするたびに歓声が上がる。

試合前には子どもたちが作戦会議を開き、「君は背が高いからジャンプボールを担当して」「君はよけるのが上手だから内野にいて」と、お互いの得意なことを生かした役割を分担している。教員は、勝つためのヒントは出しても答えは教えず、自主性を大切に見守る。

ドッジボールを通じて、チームで協力することの大切さや、仲間を思いやる心を育み、ただ競うだけでなく、互いを尊重する気持ちを育てる場として、この大会は長く続いているという。

平日にもかかわらず、保護者も多く駆けつけ、試合に一喜一憂しながら子どもたちを熱心に応援する。勝敗が決まった瞬間、体育館全体が歓声と笑顔に包まれる。この一体感こそが、成蹊の伝統だ。

高学年になると、「スポーツ大会」として、ドッジビー(柔らかいフリスビー)や大なわとびなど競技も変化し、学年ごとの成長に合わせた楽しみ方が工夫されている。

みんなで音読をする国語の授業

熱気あふれるドッジボール大会

自分とたたかう冬のマラソン大会

毎年1月、冬の恒例行事となっているのがマラソン大会だ。成蹊の子どもたちにとって、自分とのたたかいの場である。1・2年生は1000m、3・4年生は1500m、5・6年生は2000mに挑戦する。

成蹊のマラソン大会は、速さを競うのではなく、「去年の自分より早く走ること」を目標にしている。長距離を走りきることは大変だが、つらい時こそ自分に負けないようにがんばる。その体験こそが、子どもたちの成長につながっていく。だからこそ、走っている仲間に「自分に負けるな~!」と声援を送る子どもたち。周りの状況に左右されない集中力や心の強さ、やり抜く力を育む大会だ。

走ることを通じて子どもたちに伝えたいのは、「昨日より今日、今日より明日」という言葉だと荻野校長。自分に負けず、日々少しずつ成長してほしいという願いが、このマラソン大会には込められているのだ。

「夏の学校」の遠泳で限界に挑む

夏には、60年以上続く伝統行事「夏の学校」がある。6年生は南房総の海辺にある施設で5泊6日を過ごし、2㎞の遠泳に挑戦する。

プールとは異なり、足のつかない海で泳ぐことは、とても勇気のいる挑戦だ。泳ぎに自信のある子が不安で動けなくなる一方、普段は水泳が苦手な子が冷静に泳ぎきることもあるという。恐怖心を乗り越え、自分の限界を超える挑戦は、大きな自信へとつながる。

この貴重な体験を支えているのが「水泳師範団」と呼ばれる卒業生の有志の組織。大学生から70歳以上までの幅広い年齢層の卒業生に、高校生の「師範助手」も加わり、世代を超えた絆が子どもたちの挑戦を見守る。

6年生の女子は、「無事に泳ぎきってゴールしたあと、みんなで抱き合って喜び合ったことが一番の思い出」と語る。その様子を動画で見た保護者は、「娘が同級生と抱き合う姿を見て、一体感や団結力を感じ、胸が熱くなりました。これこそが、成蹊ならではの教育です」と感慨深く振り返る。

目を閉じ両手で桃の実の形を作って黙想する

「凝念」の時間

「凝念」で培う集中力と切り替えの力

休み時間に思いきり遊んだ子どもたちは、教室に戻るとすっと静かになる。それを可能にしているのが、成蹊小学校に根づく「凝念(ぎょうねん)」という時間だ。

凝念は、中村春二が考案した精神集中法で、心を落ち着かせ、次の活動に向けて気持ちを切り替える創立当初からの成蹊の伝統だ。背筋を伸ばし、おへその前で手を組み、目を軽く閉じて呼吸を整える。校庭で泥だらけになって遊んでいた子どもたちも、凝念の鐘の音を聞くと一瞬で集中モードに入る。

凝念を終えた教室では、国語の時間が始まる。低学年の朗読では、子どもたちが声を合わせて詩のリズムを体で感じ取り、教室に活気が満ちる。次に静かな筆記の時間へと移り、子どもたちは漢字の書き取りに集中する。

この「動」と「静」の自然な切り替えこそが、凝念の効果であり、成蹊教育の強みといえるだろう。

個性の芽を見つけ伸ばす成蹊の教育

「行事の成蹊」と呼ばれるほど多彩な行事がある成蹊小学校。子どもたちは学び、遊び、仲間と力を合わせて困難を乗り越え、絆を築きながら成長していく。芽が出る時期、個性がのびる時期は人それぞれ。「あわてずゆっくり、見守っています」(荻野校長)

School Data

| 設立年 | 1915年 |

|---|---|

| 学制 | 共学(男子1:女子1) |

| 系列校 | 成蹊学園(成蹊大学、成蹊中学・高等学校) |

| 児童数 | 1学年112~128名 |

| 授業日 | 週5日制 |

| 学期 | 3学期制 |

| 昼食 | 給食 |

| 初年度費用 | 1,480,840円 |

| 転入・編入 | HPで案内 |

| 進路 | ほとんどの児童が成蹊中学校へ進学 |

| 学校案内 | 公式ホームページでご確認ください |

※上記は2025年5月時点(冊子「スクールダイヤモンド2025」)での情報です。

最新情報は各校のホームページ等でご確認ください。

http://elementary.seikei.ac.jp/

アーカイブ

- 学校Webサイト(五十音順)