小中一貫教育の推進により 義務教育学校が急速に増加

教育基本法に義務教育の「目的」と「目標」を明示

1947年に教育基本法が公布されて以来、義務教育は小学校6年、中学校3年の9年間と定められてきた。その後、半世紀以上が経過した2006年に教育基本法が改正·施行。

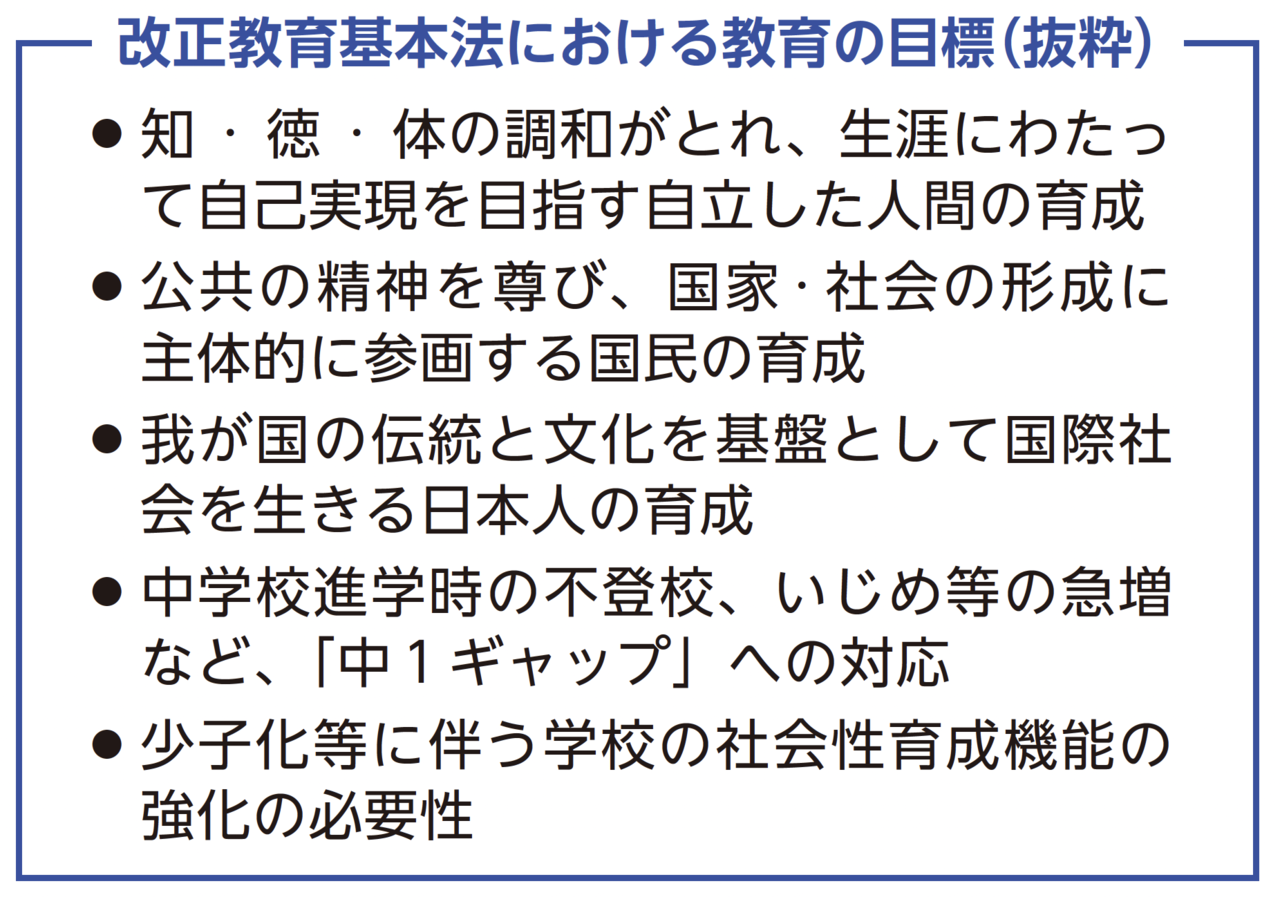

改正版教育基本法では義務教育の規定に変更はなかったものの、新たに義務教育の目的が定められた。そして2007年の改正では、義務教育において達成すべき「目標」も規定された。

教育基本法に義務教育の「目的」と「目標」が明記されたことにより、各自治体や学校現場では、それから10年以上にわたって「目標」を達成するためのさまざまな取り組みを実施。

それら取り組みが進められる中で、小学校と中学校が異なる学校制度として設計されていることによる問題点が数々指摘されてきた。その指摘や教育環境の変化を受け2015年の通常国会において、新たな学校の種類である「義務教育学校」の設置を可能とする改正学校教育法が成立。

翌2016年4月1日に改正学校教育法が施行され、小中一貫教育が制度として全国的にスタートした。

「中央教育審議会 教育振興基本計画について─「教育立 国」の実現に向けて─(答申)」より抜粋·引用

小中一貫教育とは

小中一貫教育は、小学校と中学校9年間の義務教育課程を一貫して行う教育制度のことで、「小中一貫型小学校·中学校」と「義務教育学校」の2つの形態がある。小中一貫型では、それぞれ独立した小学校(6年間)と中学校(3年間)で一貫した教育が実施される。

一方、義務教育学校は、1人の校長のもとで一体化した教職員組織によって、9年間を通じた教育課程が実施される。かねてから指摘されてきた小·中学校間の連携·接続が円滑でないことの解消や「中1ギャップ」の緩和などが期待されている。中1ギャップとは、中学校への進学時に環境の変化により不適応を起こすことを言い、不登校やいじめの原因になるとされている教育課題のことだ。

義務教育学校のメリット

新たな学校種として制度化された義務教育学校の最大の特徴は、小学校と中学校の区切りがないこと。9年間を通じて系統的で連続性のあるカリキュラムを組むことが可能となる。そのため、従来の6─3教育とは異なる4─3─3教育や5─4教育を導入している学校もある。

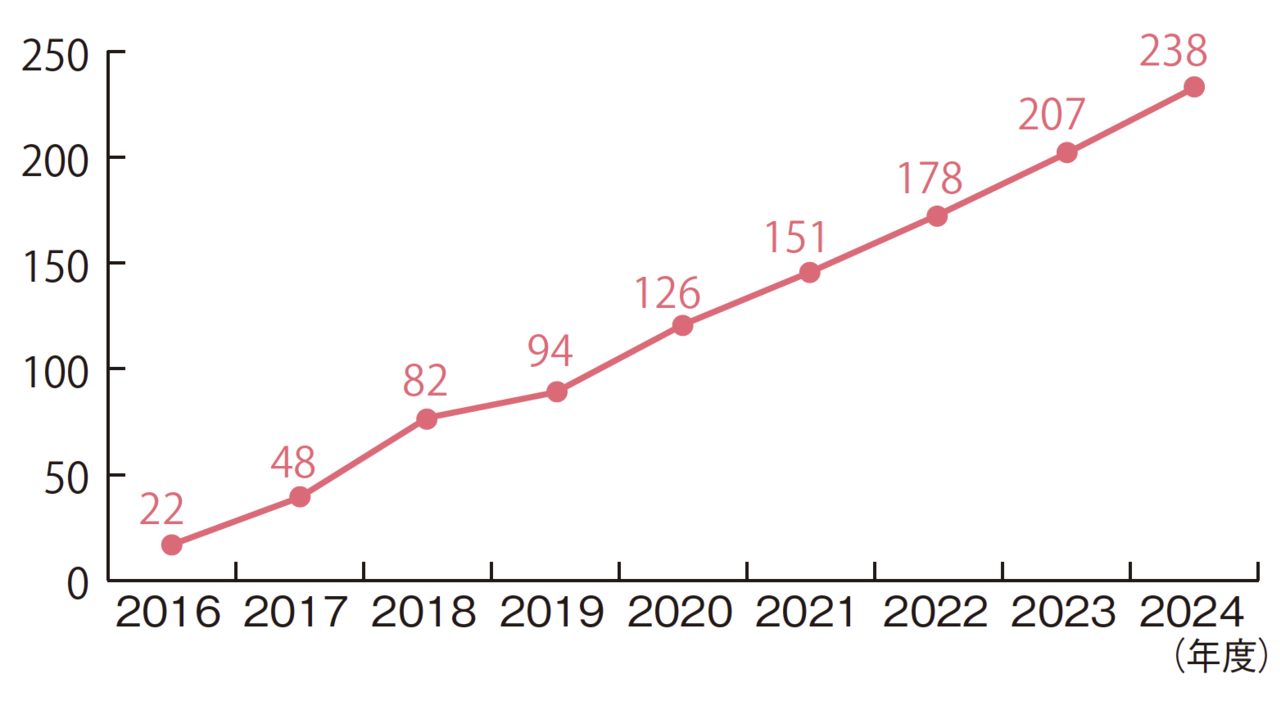

また、義務教育学校では1~9年生が同じ学校で学習するため、教員同士による情報共有も円滑に行うことができる。なお、2016年の義務教育学校の数は全国で22校だったが、文部科学省が公表した令和6年度学校基本調査によると、義務教育学校は238校にまで増えている。

義務教育学校は、2016年の設置開始から右肩上がりに増え続けている。

(平成29年度学校基本調査(確定値)~令和6年度学校基本調査(確定値)により作図)

義務教育学校の懸念点

義務教育学校(小中一貫教育)の特徴として、従来の小中学校と比べた際のメリットが数多く挙げられるが、懸念点がないわけではない。たとえば、9年間同じ学校で過ごすことにより人間関係が固定化しやすく、いじめや仲間はずれなどの問題が解決しにくい状況が生じる可能性が指摘されている。

また、高学年と低学年の生徒の年齢差が大きいため、同じ場で学生生活を過ごす上での配慮が必要になることも課題として挙げられている。

子どもの進学についてどのように考えるべきか

ここまで、小中一貫教育が導入·推進されてきた背景と義務教育学校の特徴について説明してきた。2024年度はやや落ち着きを見せているが、中学受験が加熱していることも考慮し、中学受験を回避する目的として小中一貫校へ子どもを進学させることも選択肢の1つとなり得るだろう。とはいえ、目先のメリットだけにとらわれず、子ども自身の希望や適性·またその後の進路についても見据えた上で検討を進めてもらいたい。

「スクールダイヤモンド2025」より

- 学校Webサイト(五十音順)