子どもと将来の夢について どのように話していくべきか

コロナ禍を経て社会は大きく変化

コロナ禍の影響を受け、対面・移動を伴わない手段・サービスが多方面へと広がった。それに伴い、AIエンジニアやVRクリエーター、ドローンパイロットなど、われわれ親世代の就職時には存在しなかった仕事が生まれ、その需要も高まっている。このように急速に世の中が変わりゆく中、子ども世代が就職する10年後、20年後には、今では想像もつかないような新たなサービスや仕事が生まれているであろうことは想像に難くない。

子どもたちのなりたい職業にも変化

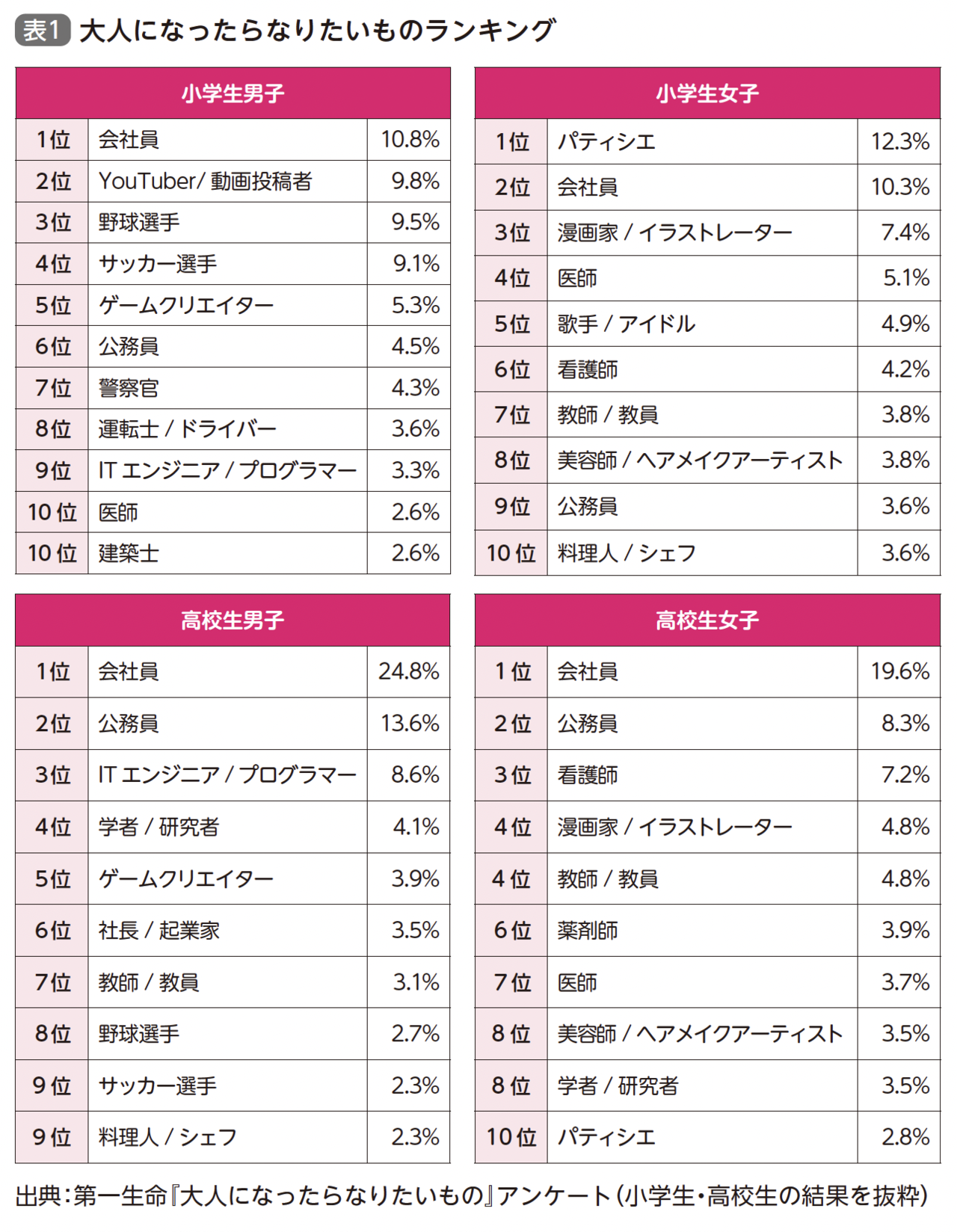

時代の移り変わりにより、子どもたちの将来の夢やなりたい職業も変化してきている。〈表1〉は、第一生命保険株式会社が実施した「大人になったらなりたいもの」のアンケート調査結果だ。まず、小学生のランキングを見ると「YouTuber/ 動画投稿者」が目につくのではないだろうか。YouTuberが職業として認識され始めてからさほど年月が経っていないため、違和感を覚える親もいるだろう。

次に高校生のランキングに目を向けると、小学生では上位に入っていた「YouTuber/ 動画投稿者」や「歌手/アイドル」が圏外となり、目指す職業が現実的なものへと変わってきていることがうかがえる。また、今回初めて「社長/起業家」がトップ10にランク入りしたことも興味深い。

親が子どもに就かせたい職業

子どもたちのなりたい職業が年々変化している一方で、親が子どもに就いてほしい職業の傾向には大きな動きはないようだ。子どもに就かせたい職業に関する複数の調査結果を調べてみたが、いずれも公務員や会社員、医師などの職業が上位を占めていた。これには、自分の子どもには安定した職業に就いてほしいという親心が反映されているのであろう。

さて、ここでもう一度「大人になったらなりたいもの」のランキングに戻ると、「会社員」や「公務員」が上位にランクインしていることが目につくのではなかろうか。親世代の“安定志向”は、子どもたちの夢にも影響を与えているのかもしれない。

ドリームキラーにならないために

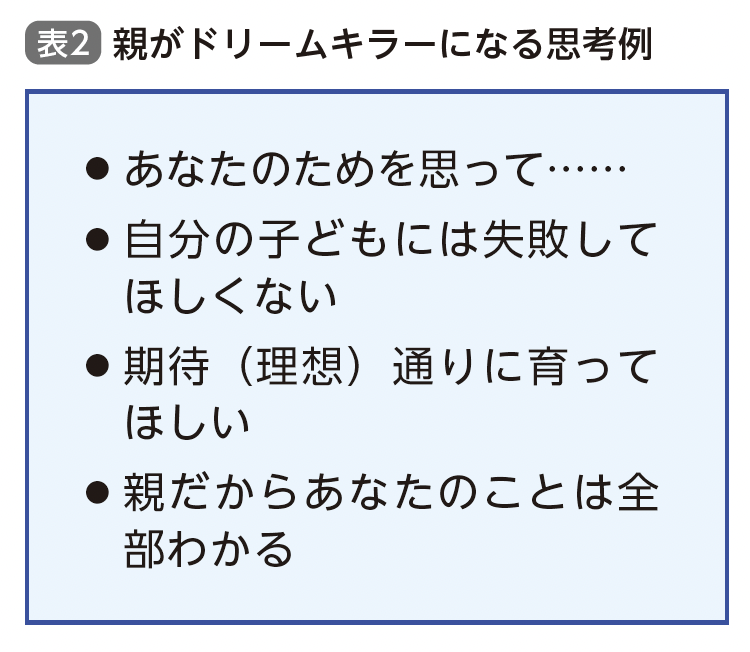

心理学の用語として、「ドリームキラー」という言葉が存在する。ドリームキラーとは他人の夢や目標を否定したり妨害したりする存在のことを指し、意外にも身近な者がなりがちだという。子どもたちのドリームキラーとして最も多いのは親とされており、「自分の子どもには幸せな人生を歩んでほしい」との思いから、先回りの言葉がけや自分の価値観の押しつけにより、結果的に夢を諦めさせているのだ。

ほとんどの親は子どもに幸せになってほしいと願い、ドリームキラーになろうとは思っていない。では、なぜ子どもの夢を否定しがちなのか。それは、〈表2〉のような思考から“よかれ”と思ってリスクを回避させようとするからだ。しかし、親の経験則や思い込みは、現在の世相や情勢と合致していないことも往々にしてある。親の立場として子どもの将来を思うのであれば、できるかぎり子どものことを信じ応援してあげるべきであろう。

親世代の常識は子ども世代の非常識

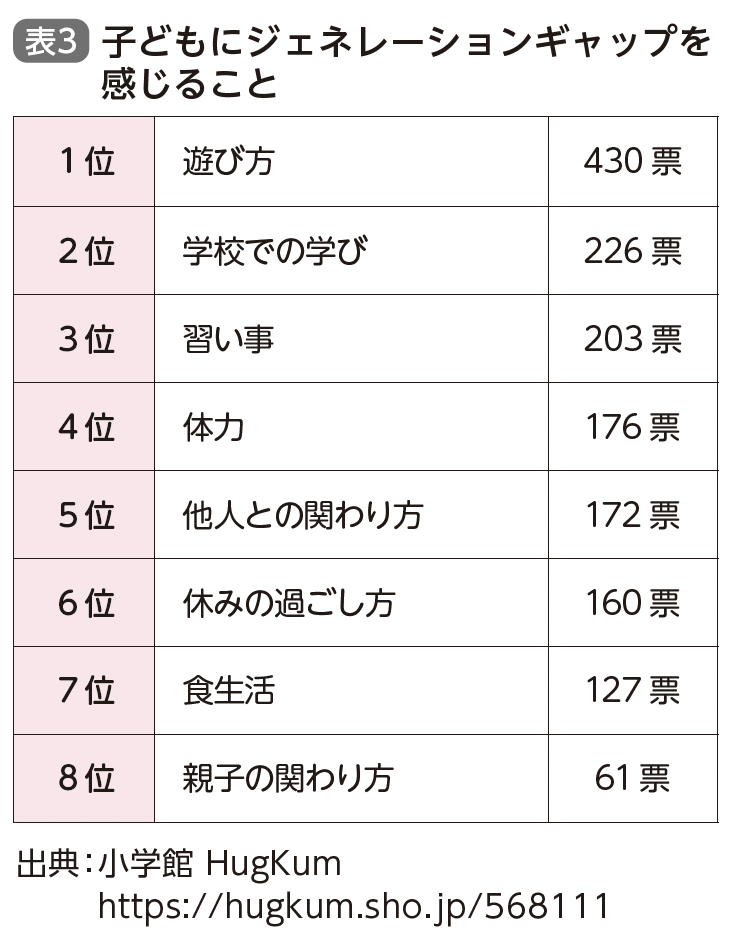

社会の変化やAIによる技術革新は価値観にも影響を与え、世代間ギャップも生んでいる。世代間ギャップは親子間にもあり、親世代の常識は子ども世代では非常識ということはよくあることだ。

小学館が運営するウェブサイト『HugKum(はぐくむ)』では、小学生を育児中の親に対し「子どもにジェネレーションギャップを感じること」のアンケートを実施。その結果は〈表3〉の通りだが、ここでは5位の「他人との関わり方」に注目した。回答した親からは「スマホやタブレットが当たり前になっている」などのコメントが寄せられ、他人とのコミュニケーション時の距離が広がったと感じているようだ。

知らず知らずドリームキラーとならないためにも、子どもとの世代間ギャップがあることを意識して接するように心がけたい。

将来の夢について子どもとどう話すべきか

さて、自分の子どもと将来について話し合ううえで、どのようなことに気をつけるべきか。まず第一に、子どもたちは親世代とはまったく異なる環境に置かれていることを理解しておきたい。現在はSNSやネットを介し、子どもたちには処理しきれないほどの情報が押し寄せており、就職先や職業の候補も多種多様となっている。それを踏まえたうえで、「将来何になりたいか」ではなく、「どんなことをしたいか」を聞いてみるのがいいだろう。ただし、YouTuber やアイドルなど、親の立場として好ましくなかったり到底無理だと思えるような夢であっても、決して否定してはいけない。

夢を見つけたことを肯定し、なぜそれを目指すのかを尋ねてみると、その根本に「世の中のためになる情報を発信したい」「人を楽しませたい」といった思いがあることに気づく場合もある。また、「それはちょっと……」というようなあいまいな受け答えも避けたほうがいい。「親に相談しても無駄」と判断されてしまうと、心を閉ざしてそれ以上話してくれなくなる場合があるので注意が必要だ。

将来の夢は行動を変える

先々の進路を定めるうえにおいて、将来の夢を定めておくメリットは大きい。なぜなら、目標が明確になることによって将来への道筋を描きやすくなり、そのための計画も立てられるようになるからだ。また、先を見据えることで、未来への漠然とした不安の解消にもつながる。さらに言えば、学びに対するモチベーションが高まり、主体的に勉強に取り組む効果も期待できる。もし、子どもから将来の夢や目標を聞くことができたら、それを具体的な目標として家族で共有するといいだろう。

夢が見つからない場合

幼少時にはまだ何も夢や目標が定まっていないことも多い。その場合は、まだ夢が見つかっていないことを肯定したうえで、決して急かさず次の3つのことを念頭に一緒に考えていくとよいだろう。

1. 好きな(得意な)ことから考える

好きであったり得意なことから将来のことを考えてみると、無理なく将来の姿を想像しやすい。たとえば、小さい子の世話をするのが好きであれば「保育士」とか、お菓子作りが得意であれば「パティシエ」など。

2. 実現したい(挑戦したい)ことから考える

宇宙に関わる仕事をしたいとか、海外で働きたいなど、ある程度のビジョンを持っている場合は、それにつながるスキルの習得を目標とするとよい。海外で仕事をするのであれば、英語など語学スキルの習得は最低限必須となる。

3. なりたくない(やりたくない)ことを考える

肉体労働はしたくないとか、不規則な生活は避けたいなどの条件から、自分の志向に合った仕事を検討することもできる。

ここまで、社会の変化と子どもの将来の夢について取り上げてきたが、夢や目標は成長するにつれて変わることもある。親としては小学校受験も含め、子どもの将来について今一度じっくり考えてみてもいいのではないだろうか。

「スクールダイヤモンド2025」より

- 学校Webサイト(五十音順)