学習院初等科

教育目標

真実を見分け、自分の考えを持つ子ども

〒160-0011 東京都新宿区若葉1-23-1

TEL:03-3355-2171 FAX:03-3355-2675

http://www.gakushuin.ac.jp/prim/

最寄駅●四ツ谷駅(JR中央線・総武線、東京メトロ丸ノ内線・南北線)より徒歩8分

たくさんの人との出会いの中で 心と心のつながりを育み 豊かな体験が心を揺さぶる6年間

社会科の授業で卒業生から話を聞く4年生

人とのつながりが育む豊かな学び

1877年の創立以来、140年以上にわたり、豊かな人間性と確かな学力を育む教育を実践してきた学習院初等科。基礎・基本の徹底、本物や質の高い体験を大事にする学びが受け継がれている。

「本校の教育活動は、人と人とのつながりの中で生まれています」と梅本恵美初等科長は語る。「幼稚園から大学・大学院までが揃う学習院ならではの環境と、世代を超えて受け継がれる卒業生とのつながりを生かし、豊かな感受性を育むさまざまな体験学習を用意しています。これらの活動は、多くの方々の支えにより実現していることを、今あらためて実感しています」

心をつなぐ豪州研修

2024年に初めて実施された豪州研修も、人と人とのつながりから生まれたプログラムだ。訪問先は、メルボルンの女子校メソジスト・レディース・カレッジ(MLC)と、男子校のザビエル・カレッジ・バークホール・キャンパスの2校で、6年生の希望者21名が授業に参加し、ホームステイを体験した。

「この研修は『心と心をつなぐプログラム』として企画しました」と英語科の田中聡子先生は説明する。訪問先では、現地の児童と同じ授業を受けるだけでなく、初等科生が現地児童に着付けや習字、折り紙などの日本文化を英語で紹介し体験してもらうワークショップを行い、親密な交流を持った。

「2018年から教員同士が周到な準備を重ね、子どもたちもオンライン交流などを通じて、現地校との信頼関係を築いてきました。帰国後もホストファミリーと連絡を取り合ったり、日本で再会し、家族ぐるみの交流をしたりする児童もいるなど、この研修を通じてつながりや絆を一層大切にする姿勢が育まれています」と田中先生は微笑む。さらに多様な文化が共存するオーストラリアでのホームステイを体験したことで、「様々な価値観に触れ、自分が大切にしていることと擦り合わせ、柔軟に対応する能力が身に付いたと感じます」と成果を語る。(記事冒頭の写真は6年男子児童とザビエル・カレッジのホストファミリー)

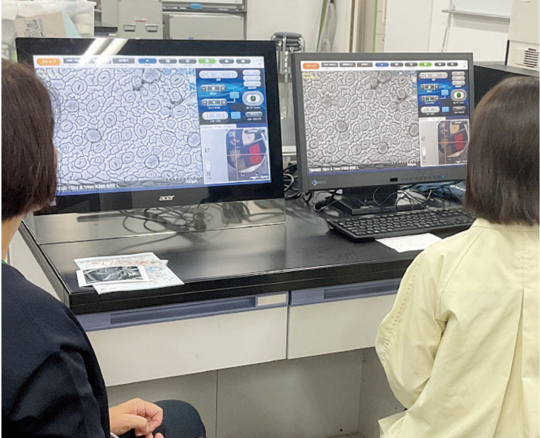

電子顕微鏡体験にて

植物の葉の気孔を観察している様子

大学と連携した「電子顕微鏡体験」

学習院大学理学部との一貫教育プログラムの連携により実現した「電子顕微鏡体験」は、科学への探究心を育む特色あるプログラムである。夏休みに開催されるこのプログラムは、医学生物学電子顕微鏡技術学会の協力のもと、6年生の希望者が持ち寄った試料を最新の電子顕微鏡で観察する。

植物の葉や髪の毛、マスクなど、普段何気なく目にしているものをミクロの視点で観察することで、新たな発見が生まれる。例えば、マスクの素材。不織布マスクとウレタンマスクを同じ倍率で比較すると、不織布マスクの方が目が細かいことが分かった。より飛沫を防げるのはどちらか、子どもたちは観察しながら考えていた。「電子顕微鏡をのぞいた子どもたちが『こんな構造なんだ!』と驚く姿を見ると、思わず心が躍ります」と理科の安藤諭先生は語る。学習院初等科では、他にも宇宙開発や食育・農業体験等、さまざまな分野の一貫教育プログラムを大学や女子大学と連携して実施している。

「多様なプログラムに参加し、専門家から直接ご指導いただく中で興味関心を広げてほしい。これらの体験を通して、将来どのような道に進んでも、科学に興味を持ち続けてほしい」と安藤先生は期待を込める。

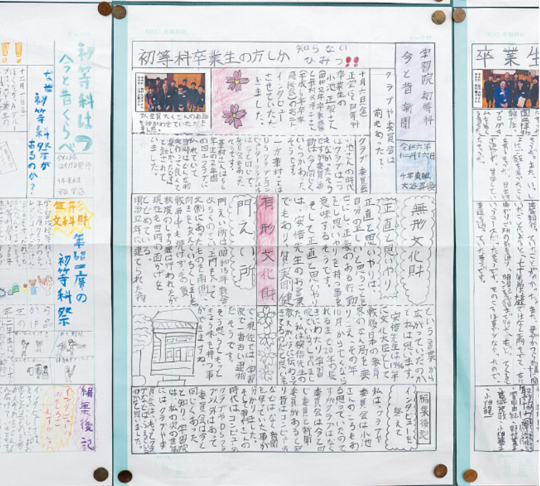

卒業生へインタビューして新聞を作成

卒業生との交流で学ぶ学習院の歴史

4年生の社会科では「学習院のあゆみ」という単元で学校の歴史を学ぶ。2024年に実施された「卒業生のお話を伺う会」には、昭和26年卒業の大先輩から現役保護者まで、幅広い世代の16名が参加。2クラスずつに分かれ、貴重な対話の時間を過ごした。

「卒業生の方々から直接お話を聞くことで、学校の伝統や行事がどのように受け継がれてきたのかを実感してほしいと考えました」と語るのは、社会科の大矢幸久先生だ。事前に子どもたちは質問を考え、礼儀正しい言葉でインタビューを行った。

「校庭での遊び方、給食のメニューなど身近な話題で大いに盛り上がりました」と大矢先生は当日の様子を振り返る。昔と変わらず続いていることや、時代とともに変化していることを知り、子どもたちはその違いを新鮮な発見として楽しんでいた。そうした気づきを通して、子どもたちは学習院に受け継がれているものに目を向けるようになり、話題は学習院が大切にしてきた価値観にも広がっていった。

「ある卒業生の方が、学習院の第18代院長であった安倍能成先生から『正直と思いやりを大切に』と教えられたことを話してくださいました。子どもたちは、学習院の精神が昔も今も変わらず息づいていることを実感していたようです」

この学びを形にするため、国語の「新聞作り」の学習とも連携。子どもたちは「学習院初等科に受け継がれる有形文化財・無形文化財」というテーマで、インタビューの内容をまとめた。「学習院に息づく価値観や精神が、今の子どもたちの学びにどのようにつながるのか。それを考えるきっかけにしてほしいですね」と大矢先生は語る。

「茶道体験」で育む思いやりの心

6年生の総合的な学習「さくら」では、遠州流宗家・小堀宗実家元による茶道体験が行われた。学習院初等科の卒業生である家元が直々に指導するという特別な縁により実現したプログラムだ。

この日、会場には金屏風が飾られ、厳かな雰囲気が漂っていた。正座をした子どもたちは、茶道の歴史や作法、おもてなしの心について、家元の話に耳を傾ける。家元は、お茶をいただく際の三つの大切な挨拶について説明する。「最初に『お先にいただきます』と声をかけることで、周囲への気配りを示します。次に、一口飲んだら『結構です』と言い、飲み終えたら『ご馳走様でした』と伝え、もてなしてくれた人への敬意と感謝を示します」

子どもたちは、その意味を理解しながら、学習院初等科のために特別に作られた桜模様の茶碗でお茶をいただいた。茶碗を受け取る手つきや、ゆっくりとした所作の一つひとつに、心を込めることの大切さが表れている。こうした体験は、日常生活における思いやりの心の育成へとつながっていく。

つながりが育む未来への学び

「本校の教育は、人とのつながりによって支えられ、広がっていきます」と梅本初等科長は語る。

「初等科の6年間で重ねる多くの体験が、子どもたちの心を揺さぶるきっかけになるはずです。そこで芽生えた小さな関心が、やがてその子らしい学びの原動力となって、大きく花開いていく。私たちはそんな可能性を信じて、人とのつながりの中で育まれる学びの場を、これからも創り続けていきます」

School Data

| 設立年 | 1877年 |

|---|---|

| 学制 | 共学(男女比1:1) |

| 系列校 | 学習院大学、女子大学、中等科、高等科、女子中・高等科、幼稚園 |

| 児童数 | 1学年136名(34名×4クラス) |

| 授業日 | 週5日制 |

| 学期 | 3学期制 |

| 昼食 | 給食/月1回お弁当の日 |

| 初年度費用 | 1,372,000円(2025年度) |

| 進路 | ほとんどの児童が学習院中等科・学習院女子中等科に進学 |

| 学校説明会 | 2025年5月10日(土)四谷 HPでご確認ください。 |

| 学校見学会 | 2025年9月6日(土)四谷 HPでご確認ください。 |

※上記は2025年5月時点(冊子「スクールダイヤモンド2025」)での情報です。

最新情報は各校のホームページ等でご確認ください。

http://www.gakushuin.ac.jp/prim/